特定疾病療養受療証について

厚生労働大臣が定める特定疾病(人工腎臓を実施している慢性腎不全、血友病など。)の方は、市区町村の窓口へ申請すると「特定疾病療養受療証」が交付され、同一月の同一医療機関の自己負担限度額が、外来・入院それぞれ10,000円になります。医療機関にかかるときは、特定疾病療養受療証を提示してください。なお、マイナ保険証を医療機関等の受診時に利用し特定疾病情報の提供に同意いただければ、特定疾病療養の適用を受けることができますので、特定疾病療養受療証の提示は不要です。

対象になる方

- 人工腎臓を実施している慢性腎不全(腹膜灌流のみを実施し人工腎臓を実施していない慢性腎不全を含む。)

- 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第VIII因子障害又は先天性血液凝固第IX因子障害(いわゆる血友病)

- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る。)

申請に必要なもの

- マイナンバーカード、資格確認書又は資格情報のお知らせ

- 特定疾病に関する医師の意見書など

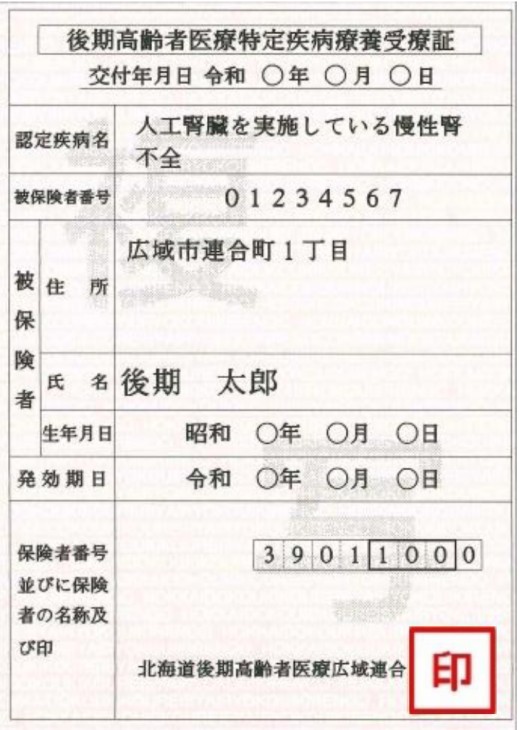

特定疾病証の見本(ラベンダー色)

※特定疾病療養受療証には有効期限はありません。

資格確認書への併記について

特定疾病療養受療証をお持ちの方で資格確認書に併記を希望する場合は、お住まいの市区町村の窓口へ申請いただくことで、特定疾病区分を記載することが出来ます。申請に必要なもの

- 特定疾病療養受療証

- 資格確認書 等